WEBメディアの等を見ていると、

隅に小さく「PR」や「広告」といった

表記が付いている記事を

目にした事はありませんか?

これは

各メディアに馴染ませるように掲載する

「ネイティブ広告」「インフィード広告」と呼ばれるもので、

現在のWEBマーケティングにおいては

セオリーとなっている施策の1つです。

またこの広告には欠かせない「記事LP」

これは見た目の広告感を抑え、

広告への拒否感を少なく遷移先のLP

(ランディングページ)へ

アクセスさせる為のコンテンツです。

ネイティブ広告においては

記事のクオリティによって施策の効果が

大きく左右されるほど重要な要素です。

本記事では、

その「記事LP」について

解説していきます。

目次

記事LPとは?

「記事LP」とは、

文章主体で構成される

「読み物型」のランディングページ。

通常LPと比べて

デザイン要素や広告感が薄く、

自然に読み進めてもらえるという

特徴があります。

読み物型の構成にすることによって

潜在ユーザーの興味・関心を引き出します。

また相性の良い広告とセットで

活用することで広告効果を最大化することができます。

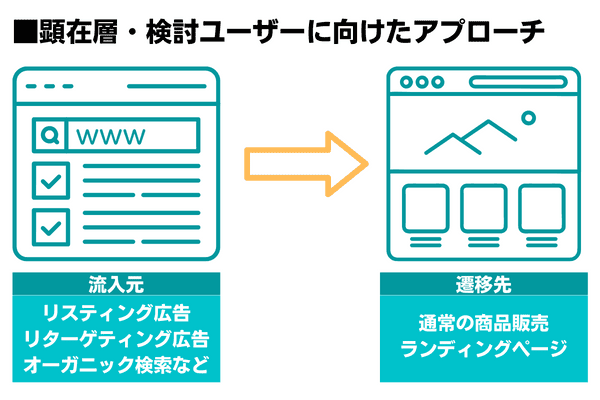

普通のLP(ランディングページ)との違い

記事LPと通常のLPには、

目的と流入元の違いがあります。

一般的なLPの場合、

訪問者の流入元となるのは、

顕在層、検討ユーザーに向けた

リスティング広告やリターゲティング広告です。

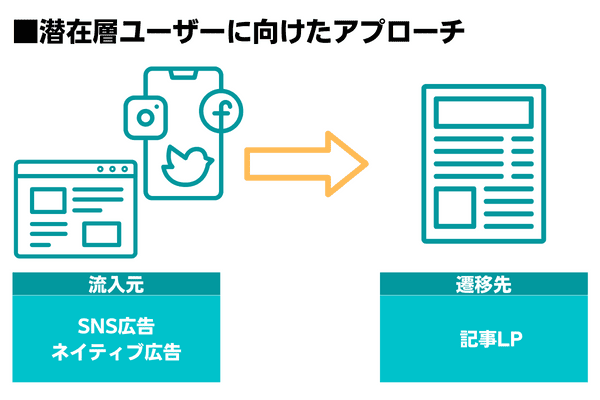

一方、記事LPの流入元は

潜在層に向けたSNS広告やネイティブ広告です。

ネイティブ広告でターゲットになるのは、

リスティング広告のように

需要が明確なユーザーではなく、

潜在層ユーザーです。

その為、ネイティブ広告のターゲットは

能動的に検索したキーワードからの流入ではなく、

メディア内を回遊したうえで、

興味本位で記事広告のバナーをクリックするというケースが多いのです。

また、記事LPと通常のLPでは、

ユーザーへのアプローチ法にも違いがあります。

LPはページ内で商材の魅力を強く訴求するため、

広告っぽさが出やすい傾向にあります。

仮にユーザーが

純粋に記事を読みたいと感じていた場合、

広告色の強い「通常のLP」に遷移させてしまうと

ニーズとのギャップから違和感や嫌悪感を与えてしまう可能性が高くなります。

一方の記事LPは、

ユーザーの悩みやニーズに特化したコンテンツが中心です。

読み物型コンテンツによって

ユーザーの潜在的なニーズにアプローチし、

商品やサービスに対する興味・関心を高めます。

関心度合いが

検討段階まで達したところで、

商品アピール用のLPに遷移させるのが

記事LP施策のメリットです。

記事LPを制作すべき3つのメリット

①広告感が薄く、ユーザーの拒否感が少ない

広告慣れしたユーザーは、

記事コンテンツからLPに進んだとき

「広告」と認識すると

その時点でサイト離脱することも少なくありません。

メディア上の広告を嫌うユーザーに

購入してもらう為には、

LPの前段階で

- 自分と関連性の高い情報である

- 「欲しい」「必要なもの」である

- 悩みを解決できるものかもしれない

これらに気が付いてもらう必要があります。

そこで効果的なのが記事LPです。

記事LPで

潜在層ユーザーの悩みを顕在化し、

商品・サービスの

認知、理解を進めることで、

自然に潜在層の意識を変化させることができるでしょう。

②潜在ユーザーにもアプローチできる

記事LPは広告感が薄い為

「広告に対して構えてしまいやすい

潜在ユーザー層にも効果的なアプローチがしやすい」という

メリットがあります。

母数の多い潜在層ユーザーに

効率的にアプローチできれば、

CV数の総数の大幅増が期待できます。

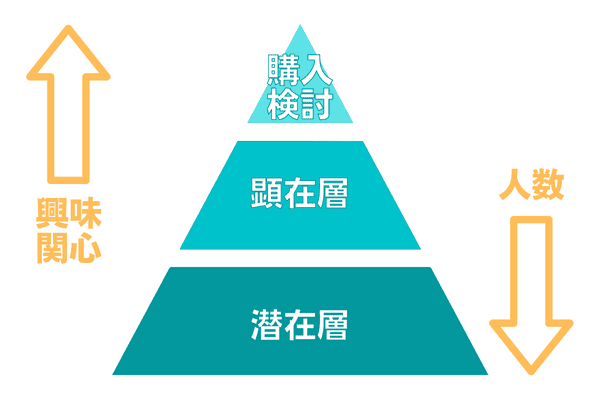

潜在層ユーザーの数は

企業や商品・サービスによって違いがありますが、この構造は大体同じです。

潜在層~顕在層ユーザーに

効果的なアプローチができれば、

獲得数を大幅に増やすことができるでしょう。

見込み客の意識レベルと

重ねて考えてみると、

潜在層ユーザーは全体の大半を占めます。

逆に、即購入ユーザーの母数は僅かです。

しかし

「興味関心の薄い、潜在層ユーザーにアプローチしても、効率がわるいのでは?」と

思うかもしれません。

そこで重要となるのが、

記事LPの中で潜在層ユーザーの興味関心やニーズを『育てる』という事です。

記事LPは文章主体のコンテンツの為、

通常LPと比べ情報量が豊富で、

ユーザーの動線や心理に沿って

じっくりとニーズを育てていく事ができます。

③競合と比較されにくい

記事LPを商品やサービスのターゲット層と

親和性の高いメディアや

SNSに出稿すれば、

他のオーガニック記事と近い条件で

読んでもらえます。

しかも

記事LPを広告で

メディア上に出稿すれば、

メディアに記事を取り上げられるのと

近しい効果を得られるのです。

また、競合商材の表示が多い

リスティングやECサイトと比較しても、

自社の商材の記事をじっくり読んでもらえるというメリットもあります。

また近年のクリック単価の高騰など

広告配信でCPAを合わせるハードルは

どんどん上がっています。

ネイティブ広告の記事LPであれば

同じキーワードで出稿する競合と

比較されることがなく、

比較的にクリック単価も低いため、

効率的にユーザーへアプローチが

可能になります。

記事LP流入からの4つの流れ

記事LPは、

「認知~興味・関心~検討~LP誘導」の

4つの流れが基本です。

もともと商品に関心の薄かった

潜在層対して購買動機を与え、

通常LPへと遷移してもらう事が重要です。

①認知獲得

ネイティブ広告のターゲットは

「なんとなくニュースや投稿をみている」ユーザーなので、

いきなり広告を見せても

ユーザーの警戒感は薄まらない。

提供する記事の内容は、

ユーザーの本質的な悩みやニーズに合わせることが必要です。

②興味・関心の育てる

ユーザーが

記事の内容や商品に興味を持った段階で

初めて商品やサービスの告知を行う。

提供した話題に対して、

その悩みやニーズを解決する

具体的な商品やサービスが

「○○(商品・サービス)」だと

ユーザーに理解してもらう。

③検討段階

自社商材やサービスの優位性を訴求する。

ユーザーが記事から離脱しないように

ユーザーにとって

有益なベネフィット(商品の独自性、お得感、希少性など)を提供する。

④LPへの誘導

ここまでの流れで

ユーザーが検討段階に至れば、

商材アピール用のLPへと誘導する。

記事から通常LPへと遷移したユーザーは

直接通常LPへと遷移したユーザーと比較し高い確率で購入に至ります。

記事LP制作で重要な6ステップ

記事LPの作り方は、以下の6つのステップに分かれます。

- 商材ならではの強みから訴求ポイントを見つける

- ペルソナとKPIを設定する

- 記事の企画・構成を考える

- 全体の流れをチェックする

- ライティング

- 記事内容をチェック

①商材の強みから訴求ポイントを見つける

記事LPでは、

構成に検討の項目を

用いることが多いため、

商材の市場での強みを把握しコンセプトを固める事が重要です。

強みの把握というのは、

自分たちの思い込みを捨て、

あくまでユーザー視点から見た

他社との優位性を探る事が大切です。

そのためには、

自社製品と他社製品の機能や

メリットを比較が必要ですが、

単純なメリットの訴求で終わらないようする事がポイントです。

②ペルソナとKPIを設定する

次にペルソナとKPIを設定しましょう。

効果的な記事を制作するには、

事前にペルソナを設定しておくことが重要です。

年齢や性別といった

大雑把なペルソナ設定ではなく、

居住地や職業、年収、家族構成といった

細かいターゲティングを行うほうが

ターゲット層の心に刺さりやすくなります。

記事LPは広告の受け皿になるため、

Web広告のターゲティングと

記事LPのペルソナを合わせると良いでしょう。

そして、記事の企画や構成を考える前に

KPI(遷移率や滞在時間etc…)を設定しておきます。

これはLP運用後のPDCAにおいて、

目標値と実数値から逆算して

改善プランを出すためです。

③記事の企画・構成を考える

次に、

記事の冒頭から末端まで

どのようなストーリーで

商材を訴求するのか、

そのフレームを考えます。

構成を曖昧なままライティングを

始めてしまうと、

訴求ポイントやペルソナにズレが発生し、

結局「誰に何を、どのように伝えたいのか」という点がブレやすくなります。

企画や構成は記事LPの軸になる部分です。

より質の高い記事を書く為にも構成をしっかりと作りましょう。

④全体の流れをチェックする

完成した構成の全体の流れを

再度チェックします。

訴求すべきポイント

(悩みに対するアプローチや自社の優位性)が明確になっているか、

流れに違和感がないかといった点を

確認します。

⑤ライティング

企画や構成に問題がなければ、

ファーストビューの文章や導入文、

クロージングといったライティングに

取り掛かります。

ライティング時には、

文字装飾や文章を分かりやすく表した

画像・図の挿入も同時に進めていきます。

画像や図、動画などのクオリティが記事の効果を大きく左右する為、

このデザインや構成なども

フリー素材ベタ張りではなく、

こだわって制作する事が重要です。

また記事LPは必ずしも

内製化する必要はありません。

ライティングやデザインの

ノウハウがない場合は、

制作会社に外注するのも方法の一つです。

⑥記事LPをテスト環境でチェック

ライティングが終了した後は、

記事内容をチェックします。

誤字脱字チェックはもちろんですが、

全体のデザインのトンマナや

薬機法などの各種関連法規や

使用モデルのレギュレーションのチェック、

特に表示速度など技術的な部分の

チェックも欠かさずに行いましょう。

せっかく良い記事を書けても

サイトが重くて表示されなくては

意味がありません。

最後に

ここまで紹介した内容は

あくまで基礎的な記事LPの制作ノウハウです。

PDCAが進んでいる企業などは、

敢えてセオリーから外した構成にしたり、

公式感の強いアンケートやチャットボット風の記事も最近のトレンドです。

この基本を押さえた上で様々な構成、

デザインにチャレンジするのが、

良い記事を書くための一番の近道です。